Trend-Gehopse mit kurzer Halbwertszeit

Wenn Taylor Swift mit einem Satz und einer Konfettibombe die Feeds flutet, lassen sich Marken nur zu gern anstecken. Innerhalb weniger Stunden kleben sie ihre Logos an die nächste Pop-Ikone – in der Hoffnung, ein Stück vom Glanz abzubekommen. Doch was kurzfristig Klicks bringt, kann langfristig teuer werden: Denn wer immer nur auf die Welle springt, verliert irgendwann sein eigenes Profil.

Kim Notz

26. August 2025

Die Illusion der Relevanz – und das Missverständnis von Social-Media-Erfolg

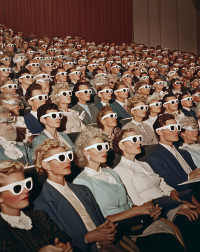

„And, baby, that’s show business for you“ – mit diesem Satz, einer Konfettibombe und einem neuen Albumtitel („The Life of a Showgirl“) hat Taylor Swift vor wenigen Tagen ein popkulturelles Erdbeben ausgelöst. Binnen Stunden dominierte die orangefarbene Glitzer-Ästhetik nicht nur sämtliche Feeds, sondern auch die Kommunikationsabteilungen weltweit. Von Google über Starbucks bis hin zu deutschen Retailern: Überall strahlte plötzlich ein orangener Swift-Zauber aus den Social-Media-Kanälen – mit mehr oder weniger gelungenen Memes, ironischen Captions oder Promo-Kampagnen.

Doch was bedeutet es eigentlich, wenn Marken reflexartig in diesen Pop-Zirkus einsteigen? Die Antwort ist ernüchternd: Sie verlieren ihre Rolle als Absender. Die Marke selbst spielt in diesen Momenten keine Hauptrolle mehr, sie wird zur Statistin im Spektakel der Aufmerksamkeit. Denn der Fokus liegt nicht auf der kreativen Leistung der Unternehmen, sondern auf der kulturellen Strahlkraft von Taylor Swift. Der Star bringt den Glanz, die Marke ist maximal Sidekick und das auch nur für einen Wimpernschlag lang. Was bleibt, ist ein lustiger Moment. Was fehlt, ist ein klarer Markenbeitrag.

Das Reiten der Trendwelle generiert noch keine nachhaltige Markenbindung

Natürlich sammeln Posts im Swift-Fieber Likes, Shares und Kommentare. Und natürlich erzeugt das kurzfristig Engagement. Aber: Erfolgreiche Markenkommunikation zielt nicht auf Sekundenaufmerksamkeit, sondern auf Langzeitwirkung.

Social-Media-Metriken suggerieren Relevanz, wo oft nur algorithmisch erzeugte Beliebigkeit entsteht. Die Vorstellung, man könne aus einer kulturellen Welle nachhaltige Markenbindung generieren, ist ein gefährlicher Irrtum, vor allem dann, wenn die Marke dabei nichts Eigenes beiträgt. Was viele Marken derzeit praktizieren, ist Reaktionsmarketing im Autopilot: Sobald ein Hype kursiert, wird Content produziert. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst, nicht dabei zu sein. Dabei ist Social Media kein Redaktionskalender mit Popkulturpflicht. Es ist ein Raum, der strategische Substanz verlangt, keine temporäre Tapete. Wer mitspielt, ohne Haltung zu zeigen, wird zur Kulisse. Und das steht im diametralen Widerspruch zur Idee erfolgreicher Markenführung, die auf Unverwechselbarkeit, Vertrauen und Konsistenz beruht.

Was sind die Alternativen? Strategie statt Reaktion. Charakter statt Konfetti.

Marken, die sich nicht durch kulturelle Reflexe, sondern durch inhaltliche Tiefe und Haltung differenzieren, gewinnen. Nicht schneller, aber nachhaltiger. Die Frage ist also nicht, ob man den Swift-Hype bespielt, sondern wie man sich positioniert, wenn das Kulturereignis vorbeizieht.

Was es braucht:

Eigenständige Narrative statt Social-Buzz-Taktik.

Relevanz entsteht dort, wo Marken eigene Narrative aufbauen – durch kontinuierliches Storytelling, das Haltung vermittelt. Eine Brand, die regelmäßig wertvolle Inhalte liefert, wird eher erinnert als eine, die bei jedem Trend laut aufspringt.

Kulturelle Anschlussfähigkeit ohne Selbstverleugnung.

Marken können Teil gesellschaftlicher Diskurse sein, ohne sich selbst zu verlieren. Die Kunst besteht darin, kulturelle Strömungen einzuordnen und mit dem Markenkern zu verbinden. Nicht alles, was klickt, passt auch.

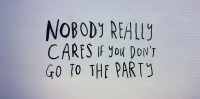

Mut zur Lücke.

Nicht jede Welle muss geritten werden. Marken dürfen Dinge auch mal nicht tun – wenn es nicht passt, wenn es nichts bringt oder wenn es den eigenen Werten widerspricht. Differenzierung heißt auch: Nein sagen können.

Der Glitzer bleibt, die Marke verschwindet

Der Taylor-Swift-Hype zeigt eindrucksvoll, wie schnell kulturelle Ereignisse die Social-Media-Welt fluten und wie leichtfertig Marken darin untergehen. Es geht nicht darum, keine Popkulturreferenzen mehr zu nutzen. Es geht darum, zu wissen, wann und wie. Und ob überhaupt.

Markenführung ist kein Anschlusswettbewerb, sondern ein Differenzierungsprozess. Wer sich von Algorithmus, Reaktionsgeschwindigkeit und Like-Gier treiben lässt, verliert am Ende das Wichtigste: Profil, Relevanz und Vertrauen. Statt sich ständig neu zu verkleiden, sollten Marken lieber an etwas arbeiten, das selten geworden ist: an Charakter. Denn auch das ist Show Business, aber eines mit Perspektive.